査読の効果的なやり方とは?|論文の評価ポイントやコメントの書き方を解説

論文の執筆には査読が付き物。しかし、自分がいざ査読者となるとどうすればいいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では査読のやり方をメインに、評価すべきポイントやコメントの書き方、心構えも紹介します。

査読の役割と利点

査読の目的

査読(ピアレビュー)とは、投稿された論文がジャーナル(雑誌)に掲載するに値するものかを「知見がある専門家が」客観的に判断するための作業です。査読を通らなくては、その雑誌に論文が掲載されることはありません。また、専門家による評価を受けて内容を修正することも目的の一つです。

なお、査読は論文の学術的な価値や妥当性を評価するものであり、文献の文法や表現の誤りを修正する校正とは異なります。

実際、最終的な採用・非採用はジャーナルの編集長が判定しますが、論文の学術的価値は論文の査読によって行われているといっても過言ではありません。論文の査読を引き受けることで学術の進展に貢献できます。

査読者・執筆者にとっての利点

論文の執筆者だけでなく、査読者も査読を行うメリットがあります。

論文の執筆者は査読を受けることにより、2つのメリットを得られます。1つ目に査読を通じて、自身の論文の質を高められることです。査読者のコメントを見ながらrevise(修正)をすることで、自分では気づけなかった欠陥を改善できます。また、査読を受けていない論文よりも査読を受けた論文の方が学術コミュニティから広く信頼されるでしょう。2つ目に、査読を通過し論文が採録されれば、今後の自身の研究者としてのキャリアのステップアップに繋がることです。査読付き論文は進学や就職などの場面で実績としてアプローチすることもできます。

一方で査読者は査読をすることで3つのメリットを享受できます。1つ目に、査読が査読者の研究実績になること。近年はORCID IDやReviewer recognition(旧Publon)といった研究者の実績を追うことのできるサービスで、査読歴を記録することができます。こういった査読歴は履歴書への記載や助成金の申請に十分に役立ち、研究者としての評判に箔を付けることにも繋がります。2つ目に、当該分野において最新の研究を知る機会が増えることです。執筆者の書いた論文を通じて、新たな知見や刺激を得ることもできるでしょう。3つ目に、自身の論文を書く力が向上することです。査読では、さまざまな要素を考慮しながらプロセスを進めなくてはいけません。文章の構成力や論理的思考力など、作成者自身が論文を執筆するときにも必要になる力をさらに伸ばす絶好の機会となります。ただし、査読は原則無料で行うため、経済的なメリットはないと考えてよいでしょう。

基本的な流れ

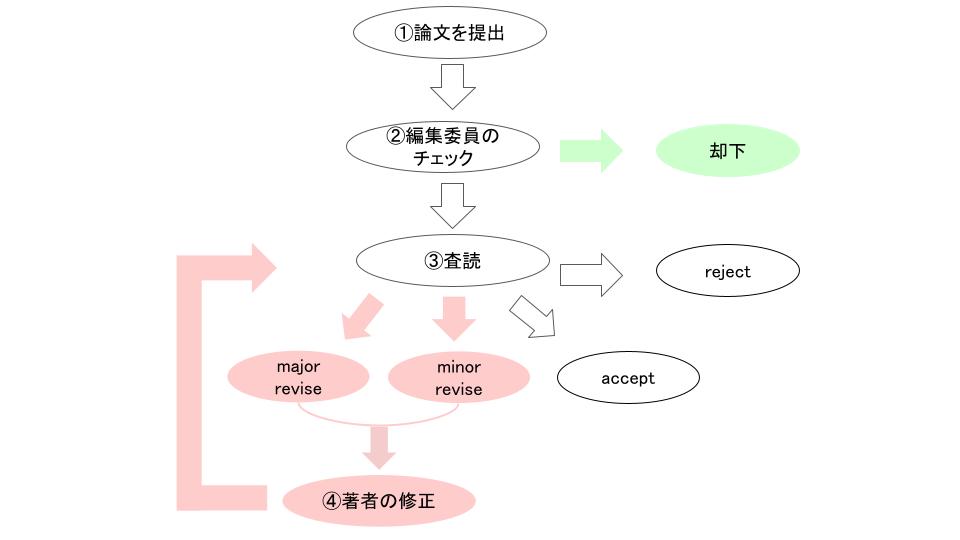

基本的な査読の流れ

論文を投稿すると、編集委員会によるチェックが行われます。論文の内容がジャーナルの専門分野と異なっていたり、実験データの報告のみで議論が不十分であったりする場合、この段階で却下されることがあります。査読を行われると決定した場合、査読担当者が選定され、査読が開始されます。

ここでは、「査読」という行為のみの手順を解説します。

査読方式の種類や、査読前・査読後の流れも合わせて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

査読の意味とは?その方法や方式などについても解説 | SOUBUN.COM

査読の大まかな手順はこの図に示した通りです。

1.学会の査読規定に目を通す

学会の多くは、しっかりとした査読規定を持っています。査読の評価基準を示すだけでなく、査読方法を細かく指定する学会(ジャーナル)もあります。必ず査読規定に目を通し、どのように査読を行うべきか確かめましょう。また、初めてでも、何度も査読したことがある学会(ジャーナル)であっても、条件が改訂されている可能性を考慮し、必ず規定を読み込みましょう。

2.全体を精読する

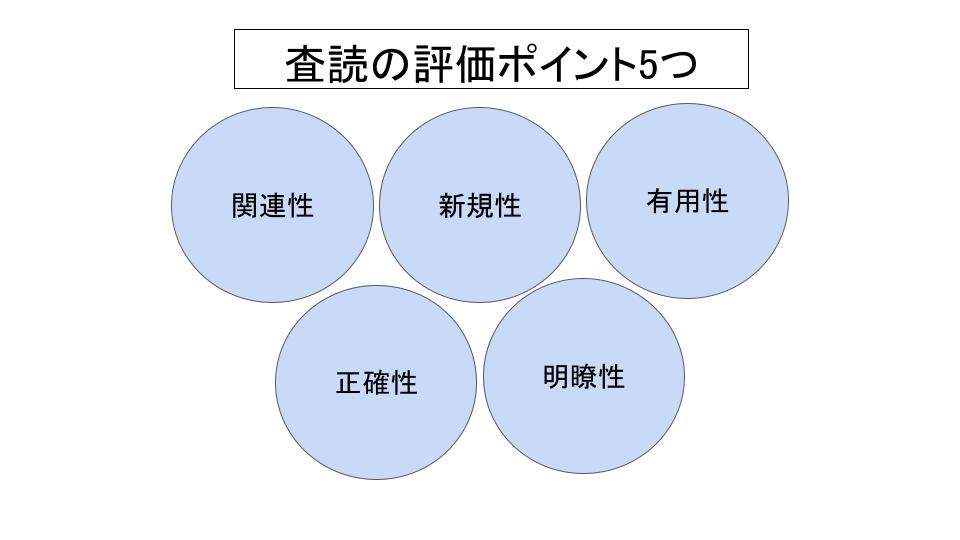

一文一文をしっかり読むことが大切です。精読する際には、査読で重要になる「関連性」・「新規性」・「有用性」・「正確性」・「明瞭性」をチェックしつつ読みましょう。これらの評価基準5点は次の段落で説明します。

3.評価をする

査読時には、論文査読フォームの提出が求められることが一般的です。このフォームには、前述の評価基準に加えて、総合評価を記入する欄があります。

評価としては「そのまま採択(Accept as is)」「修正して採択(Accept after minor revision)」「修正後もう一度査読(Review after major revision)」「不採択(reject)」などの選択肢が設けられています。ただし、評価の段階や基準はジャーナルによって異なるため、それぞれのルールに従う必要があります。

修正には2種類あり、大幅な修正(major revision)と軽微な修正(minor revision)があります。大幅な修正とは、実験のやり直しや統計の再実施、データの取り直しなど論文骨子に関する修正を指します。一方で、軽微な修正は文章・図表や数式、引用文献などを含む文言の誤りなど比較的すぐに修正が可能なものを指します。最終的な採否評価は編集委員に委ねられますが、もちろん査読者の評価が判断に大きな影響を与えます。

4.コメントを書く

査読を評価した後、コメントの自由記述欄(Comments to the Authors)を記入する必要があります。どの評価であっても、論文執筆者に意図が正確に伝わるよう、簡潔かつ明瞭にコメントを書きましょう。

採択の場合は論文のどの点が評価されたか、不採択の場合は論文のどの点が問題点だったかを具体的に記載しましょう。修正が必要ならどの箇所をどのように改善すれば良いか指摘しましょう。

また、ジャーナルによっては編集長宛のコメント欄(Confidential Comments to the Editors)が設けられていることがあります。このコメント欄は論文投稿者には公開されないため、審査結果に関する補足や、著者には伝えにくい懸念点を記載することができます。

査読の評価基準とフィードバック

査読時の評価ポイント

最も重要な評価ポイントは先ほど挙げた5つの「関連性」・「新規性」・「有用性」・「正確性」・「明瞭性」です。

関連性

「その論文が提出された学会(ジャーナル)と関連があるかどうか」です。あまりにも関連性が薄い論文は、編集委員のチェック時点で却下されます。関連性が疑わしい論文は、査読者(編集者の場合もあります)はtransferという措置を推奨することもあります。

新規性

「その論文が新しい示唆を含んでいるか」です。従来の研究と類似している場合や、今までの研究から容易に考察が導き出せるような論文は、新規性があるとは認められません。

有用性

「その論文が学術や産業の発展に役立つかどうか」です。具体的には、適切な課題が設定されており、それに対する提案や示唆、主張が示せているかを判断します。

信頼性

「その論文の結論がしっかりとした根拠に基づいているか」です。論文の内容は、読者の視点から見ても信頼できるものでなければなりません。

了解性

「その論文の意図が大部分の読者に明瞭に伝わるか」です。論理展開が明確で、理論に飛躍がないことが求められます。

transferについて

論文執筆者が投稿したジャーナルより、他ジャーナルの方が内容・テーマが適しており査読を通りやすいだろうと編集委員もしくは査読者が判断した場合、transferという措置をおすすめすることがあります。執筆者はtransferの推奨通知を受けたとき、transferに同意/拒否することができます。いずれの場合も元々投稿したジャーナルでは、論文はrejectされます。transferに同意した場合は他ジャーナルで査読を受けることになります。推薦された他ジャーナルが本当に自身の論文と合っているか確かめてから同意するようにしましょう。transferを拒否した場合、論文はrejectされて終了です。

査読者としての心構えと効果的なフィードバックの提供方法

査読に取り組むときには、心がけるべきポイントがいくつかあります。最も重要なポイントを2つご紹介します。

1.丁寧で明確なコメントをする

必ず敬体(です・ます)を使い、失礼な表現・相手の気分を害するような高圧的な表現や過度な批判は避けましょう。また、各回答では結論を先に示しその理由を書くようにしましょう。理由の部分では論理や説明の飛躍がないか、きちんと指摘の意図が論文の著者に伝わるかを最後に改めて確認しましょう。

以下は4場面の査読コメントの日本語・英語の例文です。ご参考・応用ください

【論文のまとめをするとき】

⚫︎この論文原稿は・・・ということを示している。

This manuscript reports ・・・.

【採択かどうか結果を伝えるとき】

⚫︎この論文は受理すべきだ

I recommend that this manuscript be accepted.

⚫︎この論文は受理すべきでない

I cannot recommend that this manuscript be accepted.

⚫︎この論文は大幅な/軽微な修正が必要だ

This paper needs remarkable (slight) revision.

【その判断に至った理由を伝えるとき 】

⚫︎この論文は説明が丁寧である

This paper is well-described.

⚫︎本研究は興味深い見解を提供している

This study provides interesting insight.

⚫︎このデータ分析方法は不適切である

This method of data analysis is inappropriate.

⚫︎この論文は新規性に欠けている

This paper lacks novelty.

⚫︎結果の解釈にはさらなる説明が必要である

The interpretation of the results needs further clarification.

【剽窃が疑われるとき】

⚫︎この論文には剽窃の疑いがある

This manuscript seems to have a problem of plagiarism.

2.具体的な改善策を指示する

修正の場合は、どの部分をどう改善すれば採択になるかを著者が明瞭に理解できるように伝えましょう。例えば、「〇〇の部分が分かりません」ではなく、「〇〇の部分がわかりません。△△を明確に説明してください」のようにどう改善すべきかを明記しましょう。

【査読を断るべきとき】

以下の3つの場合に該当するときは査読を断る必要があります。

⚫︎利益相反(COI)があるとき

査読者が執筆者を公平に評価することが不可能な場合、利益相反があると言えます。例えば、執筆者が査読者のライバルであったり、教え子だったときです。また、執筆者の論文テーマが査読者の研究と類似した/同じものであったときも利益相反の状態にあります。

⚫︎自分の研究分野の専門外で査読を行う自信がないとき

査読には、非常に高度な知見が求められます。論文と自身の研究分野が乖離しており、きちんと査読を行う能力がない、というときは査読を断りましょう。

⚫︎査読の締切に明らかに間に合わないとき

査読には締切があります。締切に明らかに間に合わないのに引き受けてしまうと、執筆者・他の査読者・編集委員と多くの人に影響を与えます。責任を持って取り組めないとあらかじめ分かっている場合は査読を断りましょう。

いずれの場合も、理由と共に査読を受けられない旨を編集委員に連絡しましょう。編集委員は他の査読者がいないかを探さなくてはいけないため、査読ができないとわかったら今すぐに連絡をする必要があります。

【必ず守秘義務を守ろう】

査読で扱う論文は、最新の研究やデータが載っています。査読者は査読中の論文の中身だけではなく、査読の依頼を受けた事実も口外してはいけません。また、査読によって知ったデータは、当該論文が公表されるまでは自分の研究に利用することもできません。

査読プロセスの管理

査読の平均的な期間・回数

ジャーナルにもよりますが、査読の最初の結果を論文執筆者に返す期間としては1〜3ヶ月以内が平均的です。執筆者がminor revision/ major revision の結果を受けて論文を修正する期間は1週間〜3ヶ月程度かかりますので、revisionがある場合はさらに査読全体の期間は伸びることになります。また、査読回数は2回が平均的です。

査読の遅滞があったときには

滞りなく査読を終わらせることができれば1番良いのですが、予定通り進まないこともあります。査読を引き受けたけれども、締切に間に合わなかった場合は必ず編集委員にできる限り速やかに連絡しましょう。連絡を怠り、査読が完全に止まってしまえば論文の発表にも大きな遅れが生じてしまいます。連絡をした後は編集委員の指示に従い、次のアクションを起こしましょう。

新しい査読の方法

国際的にも、デジタル出版やオープンアクセスが普及するにつれ、査読の方法にも変化がみられています。これに対応する形で、従来の査読モデルに代わる新たな手法が次々と導入されています。

オープン査読(Open Peer Review)

従来の非公開の査読とは異なり、査読プロセスの透明性を高めることを目的とした査読方式です。明確な定義はありませんが、査読の過程やコメント、場合によっては査読者の名前を公開することもあります。

査読プロセスが公開されることで、不適切な査読やバイアスの影響が抑えられると期待されています。また、登録や論文公開後も読者や研究者からのコメントを受け付ける追加査読を導入することで、研究者コミュニティ全体が査読に関与でき、より多角的な評価が可能になるでしょう。

出版後査読(Post-Publication Peer Review)

論文公開後に研究者や読者からのフィードバックを受け付け、内容を改善する査読方式です。オープン査読と同様に透明性が高く、学術コミュニティ全体からの意見を反映できる上、研究の信頼性を継続的に評価することができます。論文の迅速な公開と査読遅延の回避も可能で、学術的な議論を活発化させることが期待されています。

編集事務代行・査読管理はSOUBUN.COM

今回ご紹介した通り、査読は膨大な手間と時間を要します。SOUBUN.COMでは編集事務代行や査読管理を専門のスタッフが担当し、学会誌の投稿受付から査読管理までフルサポートいたします。もちろん一部業務のみの代行も可能です。さらに査読システムを活用することで、フロー管理や期限設定の負担を軽減し、作業時間を大幅に削減できます。

システム利用には料金が発生しますが、査読管理に時間を割いている学会様にはとても便利なシステムです。

SOUBUN.COMでは剽窃チェックサービスと連携した査読管理システムも提供しております。詳しい情報は以下のページをご覧ください。ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。

SOUBUN.COMは、80年以上にわたり学会を支援してきた実績を持ち、大学や研究機関との深い関わりを築いてきました。 現在は、学会事務局代行、学術誌発行サポート、学術大会支援、学会ホームページ制作など、大学や研究機関向けの幅広いサービスを提供しています。お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。